手軽に設置できる防犯対策として人気のセンサーライトですが、その使い方を間違えると、かえって危険を招く「逆効果」になるケースがあることをご存知でしょうか。

失敗や後悔を避けるためには、まず、そもそも防犯とは何かという基本に立ち返り、本来のセンサーライトが持つ防犯効果を正しく理解することが大切です。

しかし、市販の防犯ライトにはデメリットも存在し、特に防犯カメラとの組み合わせ方によっては逆効果を生むことがあります。

これが人感センサーの意外な弱点なのか、といった技術的な側面や、昔から言われる「寝る時に電気をつけっぱなしにする防犯対策」は本当に有効なのか、という素朴な疑問にも目を向ける必要があります。

この記事では、一軒家における防犯ライトのおすすめの設置場所や、屋外用防犯センサーライトの賢い選び方を具体的に解説します。

さらに、ガーデンライトの意外な防犯効果から、防犯センサーライトの音は有効なのか、といった一歩進んだ知識まで、あなたの家の安全を守るための情報を網羅的にお届けします。

記事のポイント

- センサーライトが逆効果になる具体的な理由

- 侵入者を寄せ付けない正しい設置場所と使い方

- 製品選びで失敗しないための専門的なチェックポイント

- 他の防犯対策と組み合わせて効果を最大化する方法

知らないと危険!防犯センサーライトが逆効果になる理由

のいぼうラボ イメージ

この章では、防犯の基本に立ち返りつつ、センサーライトが逆効果になる具体的な理由を解説します。

ライト本来の効果から、設置ミスによるデメリットや人感センサーの弱点まで、失敗しないための基礎知識がわかります。

ポイント

- そもそも防犯って何ですか?基本を解説

- 本来のセンサーライトの防犯効果とは

- 防犯ライトのデメリットとカメラの逆効果

- これが人感センサーの弱点です

- 寝る時電気つけっぱなしは防犯になる?

そもそも防犯って何ですか?基本を解説

のいぼうラボ イメージ

「防犯」という言葉を聞くと、多くの方は高性能な鍵を取り付けたり、防犯カメラを設置したりといった、物理的・技術的な対策を思い浮かべるかもしれません。

もちろん、それらは非常に重要な要素です。しかし、本当に効果的な防犯を考える上では、まずその本質的な意味を理解することが、全ての対策を成功に導くための第一歩となります。

防犯とは、単に犯罪が発生した後に犯人を捕まえたり、被害を最小限に食い止めたりすることではありません。

その核心は、「犯罪が起きにくい環境をあらかじめ総合的に作り出す」という、極めて予防的な考え方にあります。

これは「防犯環境設計(CPTED - Crime Prevention Through Environmental Design)」という専門的なアプローチにも通じる概念です。

この考え方の根底には、犯罪者の多くが綿密な計画を立てるのではなく、機会があれば犯行に及ぶという「機会選択性」があり、彼らは常に「得られる利益」と「見つかるリスク・捕まるリスク」を天秤にかけている、という分析があります。

したがって、現代防犯の基本は、侵入を企てる者に対して「この家は防犯意識が高そうだ」「侵入するのが面倒で、時間がかかりそうだ」「誰かに見つかる可能性が高いからやめておこう」と思わせる、強力な心理的プレッシャーを与えることにあります。

物理的に侵入を防ぐ強固な鍵や破られにくい窓ガラスも、この「時間をかけさせる」という点で心理的プレッシャーの一部を担っています。

しかしそれと同時に、犯罪者が犯行に及ぶ「機会」そのものを環境から奪ってしまうアプローチが、何よりも鍵となるのです。

防犯環境設計の4つの基本原則

効果的な防犯環境を理解するために、防犯環境設計(CPTED)における4つの基本原則が非常に参考になります。

自然な監視性 (Natural Surveillance)

これは、住民が日常生活を送る中で、犯罪が起きそうな場所を自然に見通せるように環境をデザインすることです。

例えば、道路に面した窓を設置したり、玄関が通りからよく見えるようにしたりすることが挙げられます。

逆に、高すぎる塀や生い茂った植木は、侵入者に隠れる場所を提供してしまうため、監視性を低下させる要因になります。

領域性の強化 (Territorial Reinforcement)

「ここからが私有地である」という境界を明確にすることで、部外者が侵入するのをためらわせる考え方です。

低いフェンスや生け垣、きれいな花壇、門扉などがその役割を果たします。

これにより、住民の縄張り意識(テリトリー意識)が高まり、不審者がいれば「自分の領域が侵害されている」と感じやすくなります。

接近の制御 (Access Control)

人々の動線を意図的にコントロールし、侵入が可能なルートを限定することです。

例えば、門や通路を一つに絞り、それ以外の場所には柵を設けることで、不審者が不用意に敷地の奥へ入り込むことを物理的・心理的に防ぎます。

維持管理 (Maintenance)

建物や敷地が常にきれいに手入れされている状態を保つことです。

「割れ窓理論」で示されるように、落書きやゴミが放置された乱雑な環境は、さらなる犯罪を誘発しやすくなります。

家の周りがきれいに手入れされている状態は、「この家はしっかりと管理されており、常に誰かに見られている」という無言の強いメッセージを発するのです。

これらの原則はすべて、侵入者の心理に働きかけ、「この家をターゲットにするのはやめよう」と思わせることを目的としています。

センサーライトをはじめとする防犯設備も、これらの原則のどれかを補強するために活用することで、初めてその真価を発揮すると言えるでしょう。

本来のセンサーライトの防犯効果とは

のいぼうラボ イメージ

前項で解説した防犯の基本原則、特に「自然な監視性」の確保と、侵入者への「心理的プレッシャー」を、夜間において手軽かつ効果的に高めることができるツールがセンサーライトです。

これは、防犯環境設計(CPTED)の理論を、家庭で実践するための非常に優れた装置と言えます。

その防犯効果は、単に「暗い場所を照らす」という物理的な機能に留まらず、主に以下の2つの心理的な側面に集約されると考えられます。

侵入者への威嚇と犯行意欲の減退

警察庁が公表しているデータによれば、侵入犯が犯行をあきらめた理由として「声をかけられたり、見られたりした」という、第三者の存在を意識させる項目が常に上位に挙げられています。 (出典:警察庁 住まいる防犯110番「データで見る侵入犯罪の脅威」)

この事実は、犯罪者がいかに人目に付くことを極端に嫌い、自らの存在が露見することを恐れているか、その心理を如実に示しています。

センサーライトは、この犯罪者心理を巧みに、そして自動的に利用する装置です。

侵入者は、闇に紛れて行動することで、自分が周囲から認識されていないという安心感と、行動を完全にコントロールできているという万能感を持っています。

しかし、その最中に何の前触れもなく、突然スポットライトのような強い光で照らし出されるとどうでしょうか。

闇という最大の味方を一瞬で奪われ、自らの存在が白日の下に晒されることになります。

この「不意打ちの光」は、侵入者の集中力を著しく削ぎ、強いパニックと心理的動揺を与えます。

それは、自分が完全に監視されているという「スポットライト効果」を生み出し、「見られたかもしれない」「誰かが通報するかもしれない」という強烈な焦りを引き起こします。

この一連の心理的ショックが、犯行を継続する意欲を断念させる、極めて強力な抑止力となるのです。

周囲への異常通知

センサーライトの点灯は、侵入者本人への直接的なプレッシャーとなるだけでなく、間接的に周囲へ異常事態を知らせる重要な合図としての役割も果たします。

まず、家の中にいる居住者にとっては、これは極めて重要な早期警戒情報です。窓の外が急に明るくなることで、物音がする前に「何者かが敷地内に侵入した」ことを察知できます。

この数秒の猶予が、警察に通報したり、室内の別の照明をつけて威嚇したり、あるいは安全な場所に避難したりといった、身を守るための次の行動を起こすための貴重な時間となります。

さらに、その光は近隣住民の注意を引く可能性もあります。

夜間の住宅街で、隣の家の庭が突然煌々と照らし出されれば、それは十分に目立つ「イベント」です。

たとえ、その光に気づいた近隣住民がすぐに「侵入者だ」と判断して通報しなかったとしても、「誰かに見られているかもしれない」という可能性そのものが、侵入者にとっては大きなプレッシャーとなります。

近隣の家々との連携、すなわち「地域の目」による監視網を、センサーライトが自動的に作動させてくれると考えることもできるでしょう。

このように、センサーライトは光によって「暗闇」という犯罪の温床を根本から奪い、侵入者の心理に直接働きかけることで、犯行を未然に防ぐ効果が期待できるのです。

それは単なる照明器具ではなく、侵入者の心理を操るアクティブな防犯システムと言えます。

防犯ライトのデメリットとカメラの逆効果

のいぼうラボ イメージ

センサーライトは、その手軽さと効果から多くの家庭で導入されている有効な防犯手段です。

しかし、その強力な機能も、設置方法や特性への理解が不足していると、いくつかの深刻なデメリットを生み出し、時には防犯性を高めるどころか、かえって危険を招く「逆効果」にさえなり得ます。

これらの問題は製品の欠陥ではなく、ほとんどが設置計画のミスによって引き起こされるものです。

「慣れ」による無関心化(オオカミ少年効果)

センサーライトがその価値を失う最も一般的で、かつ見過ごされがちな失敗例が、警告機能の形骸化、いわゆる「オオカミ少年効果」です。

これは、良かれと思って行った設定が裏目に出る典型的なパターンと言えます。

多くの人が「敷地に近づく者を誰でも検知したい」と考え、センサーの検知範囲を広く、感度を高く設定しがちです。

その結果、自宅の敷地だけでなく、目の前の公道を通る車や深夜の歩行者、散歩中の犬や縄張りを巡回する猫、さらには風で大きく揺れる木の枝葉にまで、センサーが過敏に反応してしまいます。

導入当初は、ライトが点灯するたびに窓の外を確認し、安心感を得るかもしれません。

しかし、一日に何十回と意味のない点灯が繰り返されるとどうなるでしょうか。その光は日常のありふれた「背景」と化し、居住者自身がまず無関心になっていきます。

やがてそれは「どうせまた誤作動だろう」という確信に変わり、本当に侵入者が敷地内に立ち入ってライトが点灯したとしても、誰も気に留めず、確認するという行動にすら結びつかなくなります。 (出典:ALSOK「センサーライトの効果は?正しい設置の仕方と注意点」)

この「慣れ」という最大のデメリットは、家族だけでなく近隣住民にも深刻な影響を及ぼします。

頻繁な点滅は、隣家にとっては安眠を妨げる「光害」以外の何物でもありません。

近隣との関係が悪化すれば、いざという時に協力や通報を期待できなくなるどころか、苦情の原因にもなりかねません。

こうして、本来は異常を知らせるはずだった警告灯が、誰からも無視される無用の長物と化してしまうのです。

防犯カメラとの組み合わせによる逆効果

防犯性をさらに高めようと、防犯カメラとセンサーライトを併用する家庭も増えています。

しかし、この二つの機器の位置関係を戦略的に考えずに設置すると、互いの機能を打ち消し合い、致命的な逆効果を生むことがあります。

最も多い間違いは、カメラのすぐ近くや、カメラが撮影している範囲の正面にライトを設置してしまうケースです。

カメラの性能が向上している現在でも、この「逆光」の問題は物理的に避けるのが非常に困難です。

カメラのセンサーは、人間の目と同じように、視野の中で最も明るい部分を基準に全体の明るさを自動調整します。

そのため、強力なセンサーライトの光がレンズに直接飛び込むと、カメラは光を白飛びさせないように、全体の露出を極端に下げてしまいます。

その結果、何が起きるでしょうか。

録画映像には、明るく輝くライトそのものは映りますが、肝心の侵入者の姿は、まるで太陽を背に立っている人のように、真っ黒なシルエットになってしまいます。

これでは、顔や服装、性別といった犯人を特定するための重要な特徴が一切記録されず、せっかくの録画データは証拠としてほとんど価値がなくなってしまいます。

投資した二つの防犯機器が、お互いの足を引っ張り合い、本来の目的を果たせなくなる最悪のパターンです。 (出典:関電SOS「その防犯対策危険です! 間違った防犯対策を見直そう!」)

これが人感センサーの弱点です

のいぼうラボ イメージ

現在、家庭用防犯センサーライトで主流となっている人感センサーは、そのほとんどが「パッシブインフラレッド(PIR)方式」と呼ばれるタイプです。

パッシブ(Passive)とは「受動的」という意味で、センサー自体が何かを放射するのではなく、人間や動物が自ら発している微弱な赤外線(=熱)を、レンズで集めて感知する仕組みになっています。

この方式は、消費電力が少なく、コストパフォーマンスに優れ、人や動物といったターゲットを検知する上では高い精度を持つため広く普及しています。

しかし、その「熱の変化を捉える」という仕組みそのものに、いくつかの構造的な弱点が存在します。

温度変化が少ない対象は検知しにくい

PIRセンサーの検知原理は、センサーの視野内にある背景の温度と、そこを移動する物体の温度との「差」を捉えることにあります。

センサーの視野は、目には見えませんが複数の検知ゾーンに分かれており、熱を発する物体がゾーンからゾーンへ移動する際の温度変化を「動き」として認識します。

そのため、この温度差が極端に小さい状況では、センサーの感度が著しく低下することがあります。

夏場の感度低下

例えば、気温が35℃を超えるような真夏の昼下がりや、日中の熱が残る夕暮れ時を考えてみてください。

人間の体温(約36~37℃)と周囲の気温との差がほとんどなくなるため、センサーは人間を「熱を発する物体」として背景から区別しにくくなります。

これにより、人が近づいてもセンサーが反応しない、あるいは反応が非常に鈍くなるという現象が起こり得ます。

厚着をする冬場の影響

逆に冬場は、気温と体温の差が大きいため感度は良好に思えますが、厚手のコートやダウンジャケットなどを着込んでいると、体から放射される熱が衣服によって遮断されてしまいます。

このため、センサーが検知できる熱量が減少し、特に距離が離れている場合には検知能力が若干低下する可能性があります。

動きの向きによる特性

さらに、センサーに対する動きの向きも検知性能に影響します。

センサーの検知ゾーンを横切るように動くと、温度変化が連続して発生するため非常に検知されやすいです。

一方で、センサーに対してまっすぐ向かってきたり、まっすぐ遠ざかったりする動きは、検知ゾーン内の温度変化が緩やかになるため、センサーが動きとして認識しにくくなる特性があります。

熱源に対する感度と、それ以外のものへの鈍感さ

PIRセンサーは、あくまで「熱」に反応する装置です。これは誤作動を減らすという大きなメリットであると同時に、特定の状況下では弱点ともなり得ます。

熱を発しないものには反応しない

当然ながら、熱を発しない物体、例えばゆっくりと坂道を下ってくる自転車や、風で飛ばされてきた段ボールなどには一切反応しません。

意図しない熱源による誤作動

逆に、人間以外の思わぬ「熱源の変化」に反応して、誤作動を引き起こすことがあります。 (出典:コメリ「センサーライトに関するよくあるご質問」)

具体的な例としては、エアコンの室外機から排出される温風や、衣類乾燥機の排気、夏場に直射日光で熱くなった地面に冷たい雨が降った際の急激な温度変化などが挙げられます。

また、太陽光で暖められた木の枝や洗濯物が風で大きく揺れた場合も、熱源が動いたとセンサーが判断し、点灯してしまうことがあります。

これらの弱点は、PIR方式という技術が持つ本質的な特性です。

したがって、センサーライトを効果的に活用するためには、これらの弱点を深く理解し、設置場所の季節ごとの環境変化(夏の日差し、冬の積雪、植物の成長など)を考慮した上で、誤作動の原因となる熱源からできるだけ離れた場所を選ぶことが、何よりも不可欠となるのです。

寝る時電気つけっぱなしは防犯になる?

のいぼうラボ イメージ

「家を留守にする時や夜寝る時に、部屋の電気をつけっぱなしにしておけば在宅を装えて防犯になる」という話は、昔から広く信じられている防犯対策の一つです。

これは、空き巣などの侵入犯の多くが、住人と鉢合わせするリスクを避けるために留守宅を狙う、という傾向に基づいています。

「中に人がいる」と見せかけることで、そもそもターゲットから外させようという、非常にシンプルで直感的な考え方です。

しかし、この伝統的な知恵は、現代の防犯対策として本当に有効なのでしょうか。

一定の効果と限界

まず、この方法が全くの無意味というわけではありません。

特に、衝動的・機会的な犯行に及ぶ比較的経験の浅い侵入者に対しては、ある程度の心理的な抑止効果が期待できます。

暗闇に沈む家と、煌々と明かりが灯る家が隣り合っていれば、多くの侵入者はリスクの低い前者を選ぶでしょう。

その意味では、最低限の防犯意識を示す手段とは言えます。

しかし、この方法の限界は、相手が計画的に犯行に及ぶプロの侵入者である場合に、すぐさま露呈します。

彼らは単に明かりがついているかどうかだけで留守かどうかを判断したりはしません。

生活感の不自然さ

プロの侵入者は、犯行前に数日間、ターゲットの家を下見することがあります。

その際、「どの部屋の電気が、何時から何時までついているか」を冷静に観察します。

もし、毎日同じリビングの電気が深夜から朝まで一晩中つけっぱなしであったり、逆に日中もカーテンが閉まったまま特定の部屋だけが光っていたりすれば、それは生活感の伴わない不自然な状況であり、かえって「偽装工作をしている留守宅だ」と見破られる有力な手がかりとなります。 (出典:Secual「【防犯対策】家の電気がつけっぱなしだと空き巣に入られにくい?一人暮らしの女性にもおすすめの対策とは」)

他の情報からの留守の判断

侵入者は、照明以外にも、郵便受けに新聞や郵便物が溜まっているか、ガスメーターや電気メーターの動きはどうか、といった複数の情報から総合的に留守を判断します。

明かりがついていても、メーターの動きが極端に少なければ、それは居住者が不在であることの証左となり得ます。

異常の隠蔽

さらに見過ごせないのは、常に電気がついている状態が当たり前になると、万が一侵入者が室内に忍び込み、他の部屋の照明をつけたとしても、その「変化」を外部から気づくことが極めて難しくなるという点です。

本来であれば「誰もいないはずの家に光が灯る」ことは最大の異常通知ですが、つけっぱなしの状態はそのサインを自ら隠蔽してしまうことになります。

コストと環境への配慮

言うまでもなく、照明を長時間つけっぱなしにすることは、電気エネルギーの無駄遣いに直結します。

例えば、10WのLED電球を1日10時間つけっぱなしにした場合、1ヶ月で約3kWhの電力を消費します。

金額にすれば月々100円程度かもしれませんが、年間を通して、あるいは複数の部屋でとなると、決して無視できないコストとなります。

これは、効果が不確かな対策のために、継続的にお金を払い続けることを意味します。

結論:より合理的で効果的な代替策へ

以上のことから、電気のつけっぱなしという方法は、限定的な効果しか期待できず、むしろプロの侵入者には逆効果にさえなり得る、非推奨の防犯対策と言えます。

それは、時に「防犯対策をしているつもり」という危険な慢心を生み出す可能性もはらんでいます。

現在では、より合理的で効果的な代替策が存在します。

スマートフォンと連携する「スマートプラグ」やタイマー付きコンセントを活用すれば、設定した時間に自動で照明を点灯・消灯させ、より自然でランダムな生活感を演出することが可能です。

そして、最も本質的な解決策が、センサーライトの活用です。

つけっぱなしの照明が「静的」な防御であるのに対し、センサーライトは侵入という「動的な異常」に反応する「能動的」な防御です。

コストを最小限に抑えつつ、侵入があったその瞬間に、光による最大限の威嚇と警告を行うことができます。

防犯効果と経済合理性の両面から見て、センサーライトの方がはるかに優れた選択肢であることは明らかでしょう。

これで安心!防犯センサーライトの逆効果を防ぐ対策

のいぼうラボ イメージ

ここでは、センサーライトの逆効果を防ぐための具体的な対策を徹底解説します。

一軒家におすすめの設置場所から、失敗しない製品の選び方、ガーデンライトの応用まで、明日から実践できる効果的な使い方を知りたい方はぜひ参考にしてください。

ポイント

- 一軒家の防犯ライトにおすすめの設置場所

- 屋外用防犯センサーライトのおすすめ選び方

- ガーデンライトの意外な防犯効果

- 防犯センサーライトの音は有効なのか

- 結論:防犯センサーライトの逆効果を避けるには

一軒家の防犯ライトにおすすめの設置場所

のいぼうラボ イメージ

センサーライトの効果は、どこに設置するかで決まると言っても過言ではありません。

逆効果を避け、防犯性能を最大限に引き出すための一軒家におすすめの設置場所と、そのポイントを解説します。

基本原則:「侵入路」ではなく「侵入されたくない場所」を照らす

最大のポイントは、ライトを道路や家の外に向けて設置するのではなく、あなた自身の家の壁面、特に侵入経路となりうる窓やドアといった「ターゲット」を照らすように設置することです。

これにより、家の中から外を見たときに逆光になるのを防ぎ、侵入者の姿をはっきりと確認できるようになります。

具体的なおすすめ設置場所

玄関・勝手口のドア周辺

侵入の主要な入り口となる玄関や勝手口は、最も重要な設置場所です。

ドアの真上や斜め上から、ドア全体と鍵穴周辺を明るく照らすように設置します。

これにより、ピッキングなどの不審な行動がしにくくなります。

窓の下やバルコニー

特に1階の掃き出し窓や、足場があって侵入しやすい2階のバルコニーなどは格好のターゲットです。

これらの窓を横から、あるいは上から照らすように設置することで、窓を破ろうとする侵入者をためらわせます。

家の側面や裏手の通路

人目につきにくい家の側面や裏手は、侵入者が時間をかけて作業しやすい場所です。

壁面にライトを設置し、通路全体を照らすことで、隠れる場所をなくします。

駐車場やカーポート

車上荒らしや、車を足場にした侵入を防ぐために設置します。

車全体を照らせるよう、少し高い位置から広範囲をカバーできるモデルが適しています。

これらの場所に設置する際は、前述の通り、検知範囲を自分の敷地内に限定し、隣家や公道に光が漏れないよう、ライトの向きやセンサーの感度を慎重に調整することが極めて大切です。 (出典:エクスショップ「防犯対策に!センサーライトの効果的な設置場所と選び方のポイント」)

屋外用防犯センサーライトのおすすめ選び方

のいぼうラボ イメージ

防犯センサーライトを効果的に活用するためには、どこに設置するかという計画だけでなく、数多くの製品の中から自宅の環境や目的に最適な一台を選ぶという、製品そのものの選定眼も同様に重要になります。

市場には多種多様なモデルが存在し、価格も性能も様々です。

ここでは、屋外での使用を前提として、購入後に「こんなはずではなかった」と後悔しないための、専門的な選び方のポイントを深掘りして解説します。

電源方式で選ぶ

屋外用センサーライトの心臓部とも言えるのが電源です。

主な電源方式は「コンセント式」「ソーラー式」「乾電池式」の3種類で、それぞれに一長一短があります。

設置場所の状況と、求める防犯レベルに応じて慎重に選ぶことが大切です。

| 電源方式 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| コンセント式 | ・光量が最も強く、常に安定している ・電池交換や充電残量を気にする必要がない ・長期間にわたり信頼性が高い | ・設置場所の近くに屋外用コンセントが必要 ・配線工事には電気工事士の資格が必要な場合がある ・初期費用が比較的高くなる傾向がある |

| ソーラー式 | ・電気代が一切かからない ・配線が不要で、日当たりの良い場所ならどこでも設置可能 ・環境に優しい | ・天候に性能が大きく左右され、雨天や曇天が続くと点灯しないことがある ・冬場など日照時間が短い季節は充電不足になりやすい ・内蔵バッテリーには寿命があり、数年で交換が必要になる |

| 乾電池式 | ・設置場所を全く選ばず、最も手軽に導入できる ・配線も充電も不要で、すぐに使える | ・光量が他の方式に比べて弱いモデルが多い ・定期的な電池交換が必須で、維持コストと手間がかかる ・電池切れに気づかないと、いざという時に機能しないリスクがある |

防犯効果を最優先に考え、玄関や駐車場といった最も重要なエリアに設置する場合は、光量が強く、いざという時に確実に作動するコンセント式が最も信頼できる選択肢です。

初期費用や工事の手間はかかりますが、長期的な安心感という点では他を圧倒します。

一方で、電源の確保が難しい物置や裏庭の通路など、補助的な場所には、手軽なソーラー式や乾電池式が適しています。

ただし、特にソーラー式は、パネルの性能やバッテリー容量によって実用性が大きく異なるため、安価すぎる製品には注意が必要です。

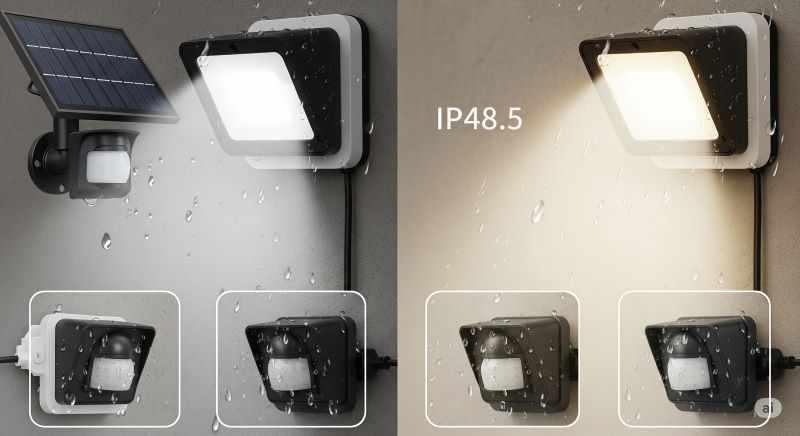

防水・防塵性能(IP等級)で選ぶ

屋外で長期間使用する以上、日本の多湿な気候や台風、ゲリラ豪雨といった過酷な環境に耐えうる堅牢性は必須の性能です。

製品の防水・防塵性能は「IP等級(Ingress Protection)」という国際規格で明確に示されています。

IPの後に続く2桁の数字が重要で、1桁目が「防塵等級(0~6)」、2桁目が「防水等級(0~8)」を表します。

防塵等級(1桁目)

固形物の侵入に対する保護レベルです。

屋外用では、砂やホコリを防ぐ「5(防塵形)」以上あると安心です。

防水等級(2桁目)

水の侵入に対する保護レベルです。

これが特に重要で、少なくとも「4(あらゆる方向からの水の飛沫を防ぐ)」は必要です。「IP44」と表記されていれば、軒下など直接強い雨が当たらない場所なら問題ありません。

しかし、雨風に直接さらされる壁面などに設置する場合は、豪雨や台風も想定し、より保護性能の高い「5(あらゆる方向からの噴流水を防ぐ)」や「6(強力な噴流水を防ぐ)」を持つIP45やIP65といった製品を選ぶことを強く推奨します。 (出典:mybest「【徹底比較】屋外用センサーライトのおすすめ人気ランキング20選【2024年】」)

光源の種類・明るさ・色温度で選ぶ

光源と明るさ(ルーメン)

現在は、瞬時に最大光量に達し、省エネで長寿命なLEDが光源の主流です。

製品の明るさは「lm(ルーメン)」という単位で示され、この数値が大きいほど明るくなります。

侵入者を驚かせ、威嚇する効果を期待するなら、最低でも500ルーメン、できれば広範囲をはっきりと照らし出す1000ルーメン以上の製品が望ましいでしょう。

ただし、設置場所に対して不必要に明るすぎると、反射光が強すぎたり、深刻な近所迷惑になったりする可能性もあります。

周辺環境とのバランスを考慮することが大切です。

色温度(ケルビン)

意外と見落とされがちですが、光の「色」も重要な選択基準です。

光の色は「K(ケルビン)」という単位で示されます。

昼光色(約5700K~)

青白く、非常に明るく感じさせる光。作業スペースなどには適していますが、住宅地では冷たく、威圧的な印象を与えがちです。

温白色・電球色(約2700K~3500K)

オレンジがかった暖かい光。眩しさが少なく、落ち着いた印象を与えます。

防犯目的の場合、青白い光の方が威嚇効果が高いように思えるかもしれません。

しかし、近隣への配慮や、夜間の生態系への影響を考慮すると、3000K前後の温かみのある光が推奨されます。

この色温度でも防犯カメラがカラーで撮影するには十分な光量があり、攻撃的な印象を与えずに防犯効果を得ることができます。

センサーの検知性能と調整機能

製品選びで最も重要なのが、センサー自体の性能と、それを細かく調整できる機能の有無です。

この調整機能こそが、「逆効果」で述べた誤作動や無関心化を防ぐ鍵となります。

検知範囲・角度

製品ごとに「最長12m・140°」のように仕様が決まっています。

設置したい場所の広さに合ったものを選びましょう。

調整機能

最低でも以下の3つの調整ダイヤルが付いているモデルを選ぶべきです。

- 点灯時間(TIME):

センサーが反応してからライトが消えるまでの時間を調整します(例:10秒~5分)。 - 検知感度(SENS):

センサーが反応する動きの大きさを調整します。

感度を少し下げることで、小動物や木の揺れによる誤作動を減らせます。 - 昼夜切替(LUX):

センサーが作動を開始する周囲の明るさを設定します。

これにより、昼間の無駄な点灯を防ぎます。

- 点灯時間(TIME):

これらの機能がなければ、あなたの家の環境に合わせた最適な設定を行うことはできません。

価格だけでなく、これらの調整機能が充実しているかどうかも、必ず確認するようにしてください。

オーム電機monban センサーライト 人感センサー 屋外 IPX4 防犯 1灯コンセント式 1600ルーメン LS-A160W1 07-880

ガーデンライトの意外な防犯効果

のいぼうラボ イメージ

庭を美しくライトアップし、夜の雰囲気を楽しむために設置されるガーデンライト。

その主な目的は美観の向上や、夜間に庭を安全に歩くための動線確保にあると考える方がほとんどでしょう。

しかし、実はその使い方や配置を少し工夫するだけで、非常に優れた防犯効果を副次的に、しかも自然な形で得ることが可能です。

侵入者を検知して「動」の光で威嚇するセンサーライトとは対照的に、ガーデンライトは常時点灯する「静」の光で、そもそも犯罪者がターゲットとして選びにくい、心理的に安全な環境を作り出す役割を果たします。

それは「この家は守られている」という無言のメッセージを常に発し続ける、静かな番人と言えるかもしれません。

死角をなくし、見通しを良くする

ガーデンライトがもたらす最大の防犯効果は、夜間の敷地内から「死角」を効果的に排除することです。

侵入者は、自らの姿を隠し、人目を避けて行動できる暗闇を何よりも好みます。

家の周りを見渡した際に、建物の陰、ガレージの裏手、生い茂った庭木の下、あるいは狭い通路など、身を潜められそうな暗い場所は、彼らにとって格好の侵入準備ポイントとなります。

ガーデンライトをこれらの場所に適切に配置し、常時ほのかに照らしておくことで、侵入者が潜むことができる場所そのものを奪うことができます。

これは、前項までで解説してきた防犯環境設計(CPTED)における「自然な監視性」を、夜間において人為的に向上させることに直接つながります。

たとえ家の中から誰も見ていなくても、「どこからか見られているかもしれない」「あの窓から見たら自分の姿は丸見えだろう」という強い心理的なプレッシャーを侵入者に与え、犯行をためらわせるのです。

また、この効果は侵入者に対してだけでなく、居住者や近隣住民にも及びます。

夜間に不審な物音がした際、庭が真っ暗では何が起きているか全く分からず、不安だけが募ります。

しかし、庭が柔らかい光で照らされていれば、窓から状況を確認することが容易になり、迅速な判断や通報につながります。

特に、足元を照らすタイプの低い位置のライトは、敷地内を歩く人の存在(足や影)を外部から認識しやすくする効果も期待できます。

領域性の強化

適切に配置されたガーデンライトは、曖昧な暗闇に沈んでいた敷地の境界を、明確な「テリトリー(領域)」として夜の空間に描き出してくれます。

これは、不審者に対して「ここから先は管理された私有地である」という無言の警告となり、敷地内に一歩足を踏み入れることへの心理的なハードルを格段に引き上げます。

美しく手入れされ、効果的にライトアップされた庭は、「この家の住人は、住環境に気を配り、防犯意識も高い」という強力なシグナルを発信します。 (出典:GardenStory「ガーデンライトでおしゃれにライトアップ!防犯効果や選び方のポイントは?」)

これは「割れ窓理論」の逆で、整然とした環境がさらなる秩序を生むという考え方です。

侵入者は、そうした管理の行き届いた家を「リスクが高いターゲット」と判断し、無意識のうちに避ける傾向があります。

防犯効果を高めるライティングの工夫

ただ闇雲に明るくするのではなく、いくつかのテクニックを用いることで、美観と防犯効果を両立できます。

アップライティング

建物や高い木の壁面を下から照らし上げる方法。壁を登ったり、その付近に隠れたりするのを困難にします。

ダウンライティング

木の上など高い位置から地面を照らし、月明かりのような自然な光を演出する方法。広範囲の視認性を穏やかに確保できます。

パスライティング

通路に沿って低いライトを配置する方法。訪問者を安全に導くと同時に、そこから外れて行動する不審者を目立たせます。

【電気代不要】Quntis ソーラーライト ガーデンライト 屋外 4個セット 防水2色切替 LED ソーラー充電ライト ソーラーライト 光センサー 埋め込み式 置き型 IP68防水

ただし、これらの効果を期待するあまり、ガーデンライトを過度に明るくしたり、光が隣家の寝室を直接照らしてしまったりすると、「光害」として深刻な近隣トラブルの原因になりかねません。

あくまで「ほのかに、しかし効果的に照らす」ことを意識し、光源が直接目に入らないよう下向きに設置したり、フード(笠)付きの器具を選んだりするなどの配G慮が不可欠です。

タイマーを活用して深夜帯は消灯するなど、環境と地域社会に配慮した運用を心がけましょう。

防犯センサーライトの音は有効なのか

のいぼうラボ イメージ

センサーライトのラインナップの中には、光による威嚇に加えて、侵入者を検知した際に大きな音(けたたましいブザーや、犬のリアルな鳴き声、警告メッセージなど)を同時に発する、より積極的な防衛機能を持つモデルが存在します。

光と音、この二つの警告を組み合わせることは、防犯効果を飛躍的に高める可能性がある一方で、その強力さゆえに、導入にはより一層の慎重な検討と配慮が求められる、いわば「諸刃の剣」とも言える選択肢です。

音による威嚇効果

人間は五感の中でも、特に聴覚から入る情報に対して、本能的かつ即時的な警戒心を抱きやすいと言われています。

視覚は意識を向けた方向の情報しか得られませんが、聴覚は360度全方位からの情報を常に受け取っています。

静まり返った夜の闇の中で、予期せず耳をつんざくような大音量に遭遇すれば、どんな人間でも強いストレスを感じ、心臓が跳ね上がるような衝撃を受けるでしょう。

この根源的な恐怖心を利用した警報音は、侵入者の冷静な判断力を奪い、犯行を継続する意欲をくじく上で、光単体よりもはるかに高い効果が期待できます。

心理的プレッシャーの最大化

光による威嚇だけでは動じないような、大胆で経験豊富な侵入者に対しても、「音」はより直接的で無視できないプレッシャーとなります。

光は視線をそらせば影響を軽減できますが、音からは逃れることが困難です。

多様な音による効果の違い

- サイレン・ブザー音:

「非常事態発生」を知らせる社会的な記号として広く認識されており、侵入者に対して「あなたの存在は公に知れ渡った」という強烈なメッセージを送ります。 - 犬の鳴き声:

予測不能な動物からの攻撃という、物理的な身の危険を直接的に連想させます。

また、「犬がいる=飼い主が近くにいる」という連想にもつながり、人間の登場を強く意識させます。

周囲への確実な異常通知

光の点滅は、見ていなければ気づかれませんが、大きな音はより広範囲の近隣住民に異常事態が発生したことを明確に伝えます。

これにより、第三者による通報の可能性が格段に高まります。

音付きモデルの注意点とデメリット

一方で、音付きセンサーライトを導入する上で最大の課題、そして導入を断念する最も多い理由が「誤作動」の問題です。

この問題は、光だけのモデルとは比較にならないほど深刻な影響を及ぼします。

深刻な近隣迷惑

前述の通り、人感センサーは人間以外の動物や、風で揺れる枝葉、エアコンの室外機などにも反応することがあります。

そのたびに大音量のアラームが深夜の住宅街に鳴り響く状況を想像してみてください。

一度や二度は心配してくれるかもしれませんが、それが続けば、安眠を妨害される近隣住民からの苦情に発展するのは時間の問題です。

これは、良好なご近所付き合いを根底から破壊しかねない、非常に大きなリスクです。

「オオカミ少年」効果の増幅

誤作動による警報が頻発すると、「またか」という慣れと無関心が生じます。

この「オオカミ少年」効果は、音付きモデルの場合、より顕著に、かつ致命的になります。

本当に侵入者が来た時に警報が鳴っても、家族や近隣住民は「いつもの誤作動だろう」と完全に無視してしまい、せっかくの警報機能が全く意味をなさなくなります。

宝の持ち腐れになる可能性

最終的に、近隣への配慮や、頻繁な誤作動への煩わしさから、多くの人がアラーム機能をオフにしてしまうという本末転倒な結果に陥りがちです。

これでは、高価な音付きモデルを購入した意味が全くありません。

これらの理由から、音付きセンサーライトを導入する場合は、その決断の前に、以下の点を慎重に検討する必要があります。

まず、設置場所が、通行人や動物の侵入が物理的にない、完全にコントロールされた空間であること。

そして、誤作動を最小限に抑えるための高精度なデュアルセンサー(赤外線とマイクロ波など)を搭載したモデルを選んだり、音量や警報が鳴り続ける時間を細かく調整できる機能が備わっているかどうかも、選定における極めて重要なポイントです。 (出典:あんしん壱番「センサーライト 防犯ブザー」商品カテゴリページ)

結論:防犯センサーライトの逆効果を避けるには

記事のポイント まとめです

- センサーライトは正しい知識に基づく設置が効果の前提となる

- 侵入者を直接照らすのではなく家屋の壁面や窓を照らす

- 家の中から外を見たときに逆光にならないよう設置する

- 頻繁な誤作動は住民や近隣の無関心を招き危険

- センサーの検知範囲は必ず自宅の敷地内に限定して調整する

- ライトの光が隣家の寝室などを照らさないよう最大限配慮する

- 環境省の光害対策ガイドラインも参考にすることが望ましい

- 上方への光漏れが少ないフード付きの器具などを選ぶ

- 光の色は生態系や人への影響が少ない3000K以下の暖色系を推奨

- 屋外設置にはIP44以上の防水・防塵性能が必須

- 電源は安定した光量が得られるコンセント式を基本に検討する

- ソーラー式や乾電池式は定期的な点検やメンテナンスが不可欠

- 防犯カメラと併用する際はライトがカメラの逆光にならない位置に置く

- 防犯砂利や補助錠といった他の物理的な対策と組み合わせる

- 単一の防犯設備への過信が最も危険な落とし穴である

【参考情報】

- 警察庁 住まいる防犯110番: https://www.npa.go.jp/safetylife/seianki26/theme_a/a_d_1.html

- ALSOK: https://www.alsok.co.jp/person/recommend/1037/

- 関電SOS: https://www.ksos-web.jp/homesecurity/column/security/10023558_9658.html

- コメリ: https://www.komeri.com/contents/event/24_sensor_light/faq.html

- Secual: https://secual-inc.com/navi/2021/12/23/2021122333/

- エクスショップ: https://www.ex-shop.net/ex-blog/?p=43016

- mybest: https://my-best.com/3528

- GardenStory: https://gardenstory.jp/exterior/24456

- あんしん壱番: https://www.e-bouhan.com/bohan/shohin01/010037.html

/関連記事 ご自身の家が一番安心できる場所であってほしい。 しかし、「うちの防犯対策はこれで十分だろうか」と一戸建ての防犯について不安を感じたり、ニュースで関連の事件を見聞きして怖いと思ったりするの ... 続きを見る ご自宅の勝手口、そのセキュリティ対策をつい後回しにしていませんか。 玄関の防犯意識は高くても、勝手口は「普段あまり使わないから」と、対策が見過ごされがちです。 しかし、その油断こそが、侵 ... 続きを見る 窓からの侵入リスクに不安を感じていませんか。 実は、意外と知らない空き巣に狙われやすい窓というものが、あなたの家にも存在するかもしれません。 そもそも防犯って何ですか?という基本を知ろう ... 続きを見る 一軒家に住んでいると、ふと防犯面で「怖い」と感じることはありませんか。 特に女性の一人暮らしや、小さなお子様がいるご家庭、シニア世代のご夫婦など、多くの方が漠然とした不安を抱えています。 ... 続きを見る 自宅の安全を守るために設置した防犯センサー、その音が原因で悩んでいませんか。 そもそも防犯って何ですか?という基本的な疑問から、防犯センサーって何ですか?という製品の知識、そして防犯セン ... 続きを見る

関連記事後悔しない一軒家の防犯対策|おすすめグッズと選び方

関連記事勝手口ドアの防犯|知っておきたいおすすめ対策

関連記事窓の防犯|内側に格子を後付けする方法と費用【完全ガイド】

関連記事一軒家の防犯、怖いと感じたら読むべき対策ガイド

関連記事防犯センサーの屋外音がうるさい?原因と対策を徹底解説