防災標語は、私たちの日常生活において防災意識を高めるために欠かせないツールです。

しかし、「防災 標語 パクリ」といったキーワードが話題になることもあります。

防災標語って何ですか?防災標語って必要ですか?といった疑問を持つ人もいるかもしれません。

本記事では、防災標語の基本的な役割や具体例を解説するとともに、パクリと考えられるケースやその背景についても掘り下げます。

また、防災標語のオリジナリティを守るにはどうすればよいのか、具体的なヒントや対策も紹介します。

ぜひ最後までご覧いただき、防災標語の魅力と課題を一緒に考えてみましょう。

記事のポイント

- 防災標語の目的と必要性について理解できる

- 防災標語がパクリと指摘される背景や理由を知ることができる

- 防災標語のオリジナリティを守るための具体的な方法を学べる

- 防災標語の例や作成時のヒントについて知ることができる

防災標語がパクリと言われる理由と背景

ポイント

- 防災標語って何ですか?

- 防災標語って必要ですか?

- 防災標語の例は?

- 防災標語 一覧

- パクリと考えられるケース

- オリジナリティを守るには?

防災標語って何ですか?

防災標語とは、防災意識を高めるために短い言葉で注意喚起や行動の重要性を伝えるフレーズのことです。

これらは、地震や台風などの自然災害だけでなく、火災や水害といった人々の命や財産を脅かす危険に対する注意を促す役割を果たします。

防災標語は一般的に簡潔で覚えやすいことが特徴で、子どもから大人まで幅広い層に向けて発信されます。

例えば、学校や職場、地域の自治体が主催する防災イベントなどで目にすることが多く、看板やポスター、パンフレット、さらにはSNSなどでも使用されています。

その目的は、日常生活の中で防災意識を高めるだけでなく、災害発生時に冷静かつ迅速に対応できるようにすることです。

また、防災標語には時代背景や社会の変化に応じた内容が反映されることが多く、新しい視点で作られた標語は、私たちに防災についての新たな考え方を提供してくれることもあります。

防災標語って必要ですか?

防災標語は必要であると考えられます。

なぜなら、防災標語は日常の中で人々に防災意識を植え付け、災害に備える心構えを作るための重要なツールだからです。

多くの人にとって、防災は「自分には関係ない」と感じやすいものですが、標語を通じてその考えを改めるきっかけを提供できます。

例えば、短く印象的なフレーズで伝えられる防災標語は、人々の記憶に残りやすく、いざというときに瞬時に行動を起こすきっかけになります。

また、学校や職場での訓練や啓発活動にも活用され、コミュニティ全体での防災力向上に貢献します。

さらに、標語の作成プロセスに参加することで、地域住民や職場のメンバーが防災について主体的に考える機会を得られるという利点もあります。

しかし、標語が使い古されたり、内容が曖昧である場合、その効果は薄れてしまいます。このため、標語を定期的に見直し、新たな視点や社会情勢を反映した内容に更新することが求められます。

防災標語の例は?

防災標語の例としては、以下のようなものがあります。これらは具体的な行動を示したり、注意喚起を促す内容が含まれており、覚えやすく実践的であることが特徴です。

- 「地震が来たら、まずは頭を守ろう」

出典:島田市小中学生防災標語コンテスト応募作品 - 「火の元確認、いつでも忘れずに」

出典:小樽市防火標語応募作品 - 「避難路確認、命を守る第一歩」

出典:中小建設業特別教育協会 安全標語 - 「備えあれば憂いなし、水と食料は忘れずに」

出典:防災・減災 標語コンテスト受賞作品集 - 「高台へ!津波から逃れるための一歩」

出典:防災・減災 標語コンテスト受賞作品集

これらの例からも分かるように、防災標語は単なる言葉の羅列ではなく、具体的な行動指針や意識の向上を目指しています。

また、ユーモアやリズムを取り入れた標語も多く、「面白いけれど実践的」という点が人々の興味を引くポイントになっています。

さらに、職場や工場、小学校など、特定の環境や年齢層に合わせた標語も重要です。

例えば、「火災ゼロ、職場の団結が命を救う」といった職場向けの標語や、「おうちで確認、防災バッグの中身」といった家庭向けの標語が考えられます。

このように、防災標語は状況や対象者に応じてカスタマイズされることで、より大きな効果を発揮します。

防災標語 一覧

防災標語は、人々に防災意識を呼び起こし、具体的な行動を促すために作られる重要なツールです。

そのため、多くの場面で使用されている標語が数多く存在します。以下にいくつかの例を挙げます。

- 「忘れるな!命守るその備え」

出典:全国防災標語コンテスト応募作品 全労済公式サイト - 「地震のとき、机の下が命のシェルター」

出典:島田市小中学生防災標語コンテスト 島田市公式サイト - 「火の用心、油断は火災の始まり」

出典:全国火災予防運動標語 消防庁公式サイト

これらの標語は短く、わかりやすい言葉で構成されており、年齢や立場を問わず覚えやすい点が特徴です。

また、特定のシチュエーションやテーマに基づいたものも多く存在します。

例えば、学校では「避難訓練、みんなで協力安全確保」といった標語が用いられることが多いです。

一方で、工場などの職場では「安全第一、防災意識を忘れずに」といった実務に関連した標語が一般的です。

このように、防災標語は日常生活や職場環境などさまざまな場面において人々の防災意識を高めるために利用されています。

パクリと考えられるケース

防災標語は、その目的から誰もが簡単に理解できるシンプルな言葉で作られることが多いです。

しかし、その一方で「パクリ」とされるケースが問題視されることもあります。

この背景には、標語が他のものと似通った表現になりやすいという特性があります。

例えば、以下のような状況がパクリと考えられるケースに該当します。

- 既存の標語と同じフレーズを無断で使用している場合:特に、過去の受賞作品や商業的に使用されているものをそのまま流用することは、倫理的にも問題があります。

- 内容や構造がほぼ同じ場合:少し言葉を変えただけで、元の標語とほぼ同じ意味やリズムを持つものも、パクリと指摘されることがあります。

- 特定のアイデアに依存しすぎた場合:他人が考えたユニークな視点をそのまま取り入れることも問題になりがちです。

ある標語コンクールで、インターネット上に掲載されていた作品と類似した標語が学校代表として選ばれたケースがあります。

このような場合、意図的でなくとも「パクリ」と受け取られる可能性があり、注意が必要です。

これを避けるためには、他の標語を参考にする際に注意深くオリジナリティを確保することが重要です。

また、著作権や使用許諾が関わる場合もあるため、特に公式なコンテストやイベントで使用する場合には慎重な確認が必要です。

オリジナリティを守るには?

防災標語のオリジナリティを守るためには、いくつかのポイントを意識することが必要です。

単に似たようなフレーズを作るのではなく、新しい視点や工夫を盛り込むことで独自性を出すことができます。

まず、重要なのは ターゲットを明確にすること です。

標語を使う対象が小学生なのか、職場の従業員なのかによって、言葉の選び方やトーンが大きく変わります。

例えば、小学生向けであれば「リズム感のある言葉」や「遊び心を感じるフレーズ」を取り入れることが効果的です。

一方で、職場向けでは「行動指針を具体的に示したもの」が求められます。

次に、独自の視点や地域性を反映させる こともオリジナリティを高めるポイントです。

地域の特性や災害リスクに合わせて、地元ならではの内容を取り入れることで他とは一線を画すことができます。

さらに、多くの人にアイデアを募る ことも有効です。

一人で考えるとアイデアが偏ることがありますが、複数人の意見を取り入れることで新たな発想が生まれる可能性があります。

例えば、地域の防災イベントで住民参加型の標語コンテストを開催するのも良い方法です。

最後に、過去の標語を単に真似るのではなく、新しいコンセプトに挑戦する姿勢を持つ ことが大切です。

同じテーマであっても、新しい切り口や言葉の使い方を探ることで、オリジナリティのある標語を生み出すことができるでしょう。

防災標語の作り方とパクリを避けるコツ

ポイント

- 作成時のヒント

- 小学生の視点で作る

- 職場で活用する方法

- 工場での注意点

- 2024年の防火標語は?

- 2024年の防災標語は?

- 防災標語パクリ問題を防ぐための工夫と注意点まとめのポイント!

作成時のヒント

防災標語を作成する際には、短く覚えやすいフレーズを考えることが重要です。

また、標語を見た人がすぐに行動に移せるような実用性や具体性を持たせることもポイントです。

ここでは、防災標語を作るための具体的なヒントをいくつかご紹介します。

まず、ターゲットを明確にすることが大切です。

小学生向けなのか、地域住民向けなのか、または職場の従業員向けなのかによって、言葉の選び方が変わります。

例えば、小学生向けであれば、親しみやすい言葉やリズム感のあるフレーズが効果的です。

一方、大人向けの場合は、具体的な行動を示す言葉や防災に対する意識を喚起する内容が適しています。

次に、五感に訴える言葉を使うのも効果的です。

「聞く」「見る」「感じる」などの動詞を使い、具体的なイメージを想起させる言葉を取り入れることで、印象的で覚えやすい標語になります。

たとえば、「火の元確認、今日の安心」や「逃げる勇気が命を守る」といった標語は、行動と感覚を結びつけています。

また、地域の特性やリスクに合わせることも重要です。

例えば、津波のリスクが高い地域であれば「高台へ!家族を守る最善の行動」といった具体的な標語が考えられます。

一方で、都市部では「エレベーター停止、まず階段確認」など、日常生活で直面するリスクに対応した内容が効果的です。

最後に、ユーモアやリズム感を取り入れることで、標語をより親しみやすくすることもおすすめです。

ただし、防災の重要性が伝わる内容を優先することを忘れないようにしましょう。

小学生の視点で作る

小学生の視点で防災標語を作る際には、子どもたちが理解しやすい言葉を選ぶことが最優先です。

また、親しみやすく、楽しく学べるような内容にすることで、標語が記憶に残りやすくなります。

まず、子どもたちの日常生活に関連付けることが大切です。

例えば、「学校」「家」「遊び場」など、子どもたちがよく利用する場所に関連する内容を取り入れると、親近感が湧きやすくなります。

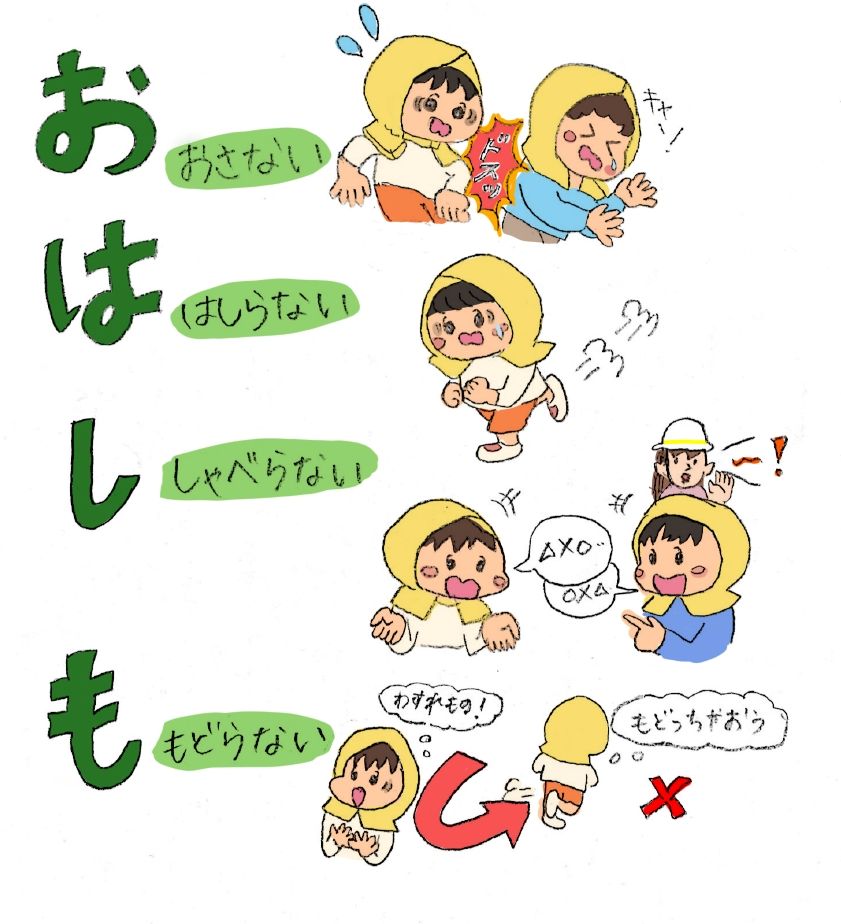

たとえば、「机の下は命を守る魔法の場所」や「カバンに水とおやつ、準備はバッチリ」といった標語は、子どもたちが行動しやすい具体例です。

また、リズム感のある言葉を使用することで、暗記しやすくなる効果があります。

例えば、「火を使ったら振り返り、一歩進んで確認し」など、リズミカルなフレーズは子どもたちの興味を引きつけます。

さらに、絵やイラストと組み合わせるのも有効です。

文字だけでなく、視覚的な要素を加えることで、標語の内容がさらに伝わりやすくなります。

例えば、避難行動をイメージさせる絵と「逃げる勇気が命を守る」を組み合わせれば、子どもたちにとって具体的でわかりやすいメッセージとなります。

最後に、子どもたち自身が考える機会を提供するのも効果的です。

学校で防災標語コンテストを開催することで、子どもたちが主体的に防災について考えるきっかけを作ることができます。

職場で活用する方法

職場で防災標語を活用する際には、従業員の防災意識を高め、日常的に安全対策を実施できるよう促すことが重要です。

そのためには、職場の特性に合った標語を選ぶことがポイントです。

まず、職場全体で共有できる内容にすることが必要です。たとえば、製造業では「機械停止、安全確認、命のルール」や「消火器確認、備えは従業員全員の責任」といった標語が有効です。

一方で、オフィス環境では「地震のとき、机の下が安全地帯」や「避難経路、普段から確認」を活用するとよいでしょう。

次に、定期的な訓練や掲示板の活用を組み合わせることで、標語の効果をさらに高めることができます。

例えば、標語を職場の掲示板や安全ポスターに大きく掲げることで、従業員が日常的に意識するきっかけを作れます。

また、防災訓練の際に標語をスローガンとして取り入れることで、行動と結びつけやすくなります。

さらに、職場の従業員からアイデアを募ることもおすすめです。

各部署やチームで標語を作るコンテストを開催することで、職場全体の防災意識を高めることができます。

また、従業員が主体的に関わることで、作られた標語への愛着が生まれ、実践にもつながりやすくなります。

最後に、定期的に標語を見直すことも忘れてはいけません。

職場の状況や災害リスクは時間とともに変化します。

新しいリスクに対応した標語を定期的に更新することで、従業員の意識を維持し、常に最新の防災対策を促進することができます。

工場での注意点

工場で防災標語を活用する際には、工場特有のリスクや環境を考慮した内容にすることが重要です。工

場は機械や電気設備が多く、人命や生産ラインへの被害が広がりやすいため、標語の内容が具体的で実践的である必要があります。

まず、工場内で頻発するリスクを明確にすることが出発点です。

火災や地震、化学物質の漏洩など、工場ごとに想定されるリスクを整理し、それに応じた標語を作成します。

たとえば、火災リスクが高い工場であれば「火元確認、無事故のための基本動作」といった具体的な標語が適しています。

一方で、危険物を扱う工場では「保管場所確認、危険を未然に防ぐ知恵」など、リスクに直接対応する内容を重視しましょう。

次に、全従業員が覚えやすいシンプルなフレーズを心がけることがポイントです。

工場では多くの作業員が共通の標語を意識して行動する必要があるため、短く簡潔な言葉で表現することで効果を発揮します。

たとえば、「機械停止、安全確認」「防災意識、今日の一歩が明日を守る」といった標語は、わかりやすく従業員の行動に結びつきやすいです。

また、防災訓練や日常の活動に標語を組み込むことで、標語の意識を従業員に浸透させることができます。

例えば、標語を工場内の掲示板や安全教育資料に掲示したり、防災訓練時に標語をスローガンとして使用したりすることで、日常的に目に触れる機会を増やします。

最後に、標語の更新や従業員参加型の取り組みを定期的に実施することも重要です。

定期的に標語を見直し、現場の声を反映することで、防災意識の維持や向上につなげることができます。

2024年の防火標語は?

2024年度の全国統一防火標語は、「守りたい 未来があるから 火の用心」です。

この標語は、家庭や職場、地域における防火意識の向上を目的として、一般社団法人日本損害保険協会と総務省消防庁の共催で決定されました。

この標語は、住宅防火対策を推進するため、2024年度の春季および秋季の全国火災予防運動などで広く活用されます。

また、一般社団法人日本損害保険協会が作成する防火ポスターにも掲載され、全国の消防署や役所などの公共機関に掲示される予定です。

2024年度の防火ポスターのモデルには、女優の山﨑玲奈さんが起用されています。

山﨑さんは、小学校4年生から市民ミュージカルに出演し、ブロードウェイミュージカル「ピーター・パン」の11代目ピーター・パンとしても活躍されています。

彼女の起用により、防火意識のさらなる高まりが期待されています。

過去の防火標語を振り返ると、2023年度は「火を消して 不安を消して つなぐ未来」、2022年度は「お出かけは マスク戸締り 火の用心」など、その時々の社会状況や課題を反映したメッセージが選ばれています。

2024年度の標語も、未来を守るために日常から火の用心を心掛ける重要性を強調しています。

この標語を通じて、一人ひとりが防火意識を高め、安心・安全な社会の実現に寄与することが期待されています。

2024年の防災標語は?

2024年の防災標語は公式に発表されていないため、全国的に統一されたものは存在していません。

しかし、多くの自治体や団体が地域に適した標語を作成し、防災意識を高める取り組みを行っています。

これらの標語は、防災の重要性を日常生活の中で意識させるための重要な役割を果たしています。

近年の異常気象や自然災害の増加を踏まえ、各地で「備えは日常から始める」という趣旨のメッセージが盛り込まれた標語が多く見られます。

例えば、「命を守る準備、今始めよう」といったフレーズは、防災の意識を日常的な行動に結びつけるものとして効果的です。

また、家庭内での防災準備を促す標語として「防災は家族の絆、助け合いが未来を救う」といった内容が使われることもあります。

さらに、デジタル技術を活用した防災が注目されていることから、「防災アプリで安心を手元に」や「デジタルで備える、新しい防災」といったフレーズが、各地で使われている例もあります。

これらの標語は、現代の防災対策においてテクノロジーの活用が重要であることを伝えています。

地域社会の連携を意識した標語も広がりを見せています。

「地域の力で命を守る」「助け合いが防災の基本」といったフレーズは、コミュニティの協力を促すものであり、災害時における助け合いの大切さを伝えています。

2024年においても、防災標語は私たち一人ひとりの意識と行動を変えるきっかけとなりました。

これらの標語を日常生活に取り入れることで、社会全体の防災意識をさらに向上させ、安全で安心な未来を目指すことができるでしょう。

防災標語パクリ問題を防ぐための工夫と注意点まとめのポイント!

記事のポイント まとめです

- 防災標語は防災意識を高めるために作られる短いフレーズである

- 簡潔で覚えやすく幅広い層に向けて発信される

- 自然災害や火災、水害への注意喚起が目的である

- 地域イベントやポスター、SNSなどで使用されることが多い

- 時代背景や社会の変化に応じて内容が進化する

- パクリと指摘される背景に類似した表現が多いことがある

- 他者の標語を無断使用することは倫理的に問題がある

- 少し言葉を変えただけの模倣もパクリと捉えられる場合がある

- 防災標語のオリジナリティを確保する工夫が求められる

- 地域性や対象者の特性を考慮することが重要である

- ユーモアやリズム感を取り入れることで親しみやすくなる

- 防災標語には具体的な行動をイメージさせる必要がある

- パクリを防ぐために著作権や使用許諾を確認する必要がある

- 防災標語の作成は地域や住民の参加型で行うことが効果的である

- 過去の標語を参考にする際は差別化を意識することが重要である

/関連記事 災害時の備えとして「防災 カセットコンロ 代用」を検討している方に向けて、この記事では多様な代用品や活用法を詳しくご紹介します。例えば、「災害時にカセットコンロの代わりになるものは?」という疑問に答え ... 続きを見る 防災頭巾を清潔に保つための洗い方を探している方へ、この記事では「防災頭巾 洗い方」を中心に、防災頭巾の基本的な役割やお手入れのポイントを詳しく解説します。防災頭巾って何ですか?という疑問から始まり、な ... 続きを見る

関連記事防災時に役立つカセットコンロの代用アイデアと選び方

関連記事防災頭巾の正しい洗い方と陰干しでカビを防ぐお手入れ術