「あれ、玄関の鍵、ちゃんと閉めたかな…?」外出先でふと、こんな不安に襲われた経験はありませんか。

多くの人が一度は感じるこの不安の正体は、空き巣被害への漠然とした恐怖かもしれません。

そもそも空き巣って何ですか、という疑問から、最新統計から見る!空き巣に入られる確率はどの程度なのか、そして侵入窃盗で最多!空き巣の無施錠による侵入割合はどれくらいなのか、気になる点は多いはずです。

しかし、実はあなただけじゃない。鍵を閉め忘れる割合とは、意外と高いものなのです。

この記事では、家の鍵を閉め忘れたかもしれない時の対処法や、すぐできる!

鍵かけたか思い出す方法といった具体的なテクニックをご紹介します。

また、アパートでの鍵閉め忘れは管理会社に連絡すべきか、そもそも鍵かけ忘れにオートロックは万全なのか、といった疑問にもお答えします。

鍵かけ忘れや空き巣の確率に関する知恵袋でのQ&Aのようなリアルな声も参考に、あなたの不安を解消し、明日からの防犯に繋がる確かな情報をお届けします。

この記事でわかること

記事のポイント

- 鍵のかけ忘れが空き巣に繋がる確率と実際のデータ

- 鍵を閉め忘れたかもしれない時の不安を解消する具体的な方法

- オートロックやアパートなど状況別の注意点と対策

- 防犯意識を高め、明日から実践できる空き巣対策のヒント

鍵かけ忘れで空き巣に遭う確率は?公式データで見る侵入リスク

のいぼうラボ イメージ

この章では、鍵のかけ忘れがどれほどのリスクに繋がるかを解説します。

警察庁の公式データに基づき、空き巣に遭う確率や無施錠の割合を明らかにします。

また、多くの人が抱える不安の正体と、いざという時の具体的な対処法も紹介します。

ポイント

- そもそも空き巣って何ですか?

- 侵入窃盗で最多!空き巣の無施錠による侵入割合は

- 最新統計から見る!空き巣に入られる確率は

- 実はあなただけじゃない。鍵を閉め忘れる割合とは

- 「鍵かけ忘れたかも」という強い不安の正体

- 家の鍵を閉め忘れたかもしれない時の対処法

そもそも空き巣って何ですか?

のいぼうラボ イメージ

はじめに、空き巣の定義を正しく理解しておくことが、効果的な防犯対策を考える上での第一歩となります。

「空き巣」という言葉は、文字通り家という「巣」が「空(から)」になっている状態、つまり家主が不在にしている時を狙って行われることから名付けられました。

具体的には、家人などが不在の住宅に無断で侵入し、現金や貴金属といった金品などを盗む行為、またはそれを行う者を指す言葉です。

この行為は、決して軽い犯罪ではありません。

法的には「住居侵入罪」と「窃盗罪」という2つの異なる罪に問われる可能性のある、重大な犯罪行為にほかなりません。

住居侵入罪は、正当な理由なく他人の住居に侵入した場合に成立し、窃盗罪は他人の財物を盗んだ場合に成立します。

これらは社会の安全を脅かす行為として、法律で厳しく罰せられます。

また、被害は金銭的な損失だけにとどまらないのが空き巣の恐ろしい点です。

現金や預金通帳、宝飾品はもちろんのこと、パソコンやスマートフォンに保存された個人情報、さらには家族の写真や思い出の品といった、お金には代えがたい大切なものまで失ってしまう可能性があります。

何よりも、自分たちの最も安全であるべきプライベートな空間に見知らぬ誰かが侵入したという事実は、被害者に深い精神的苦痛とトラウマを残すことがあります。

よく混同されがちな犯罪に「忍び込み」や「居空き」がありますが、これらは侵入時の家人の状況によって明確に区別されます。

| 種類 | 侵入する時間帯の傾向 | 家主の状況 |

|---|---|---|

| 空き巣 | 昼夜問わず | 外出中で不在 |

| 忍び込み | 主に就寝中などの夜間 | 在宅中(就寝・食事中など) |

| 居空き | 主に昼間 | 在宅中(昼寝・家事などで無警戒) |

このように、家主が家にいても侵入窃盗の被害に遭う可能性は存在します。

しかし、統計上、やはり最も多く発生しているのが家を留守にしている時を狙った「空き巣」です。だからこそ、「少しの時間だから大丈夫だろう」といった油断をせず、外出時には必ず戸締まりをするという基本的な行動が、私たちの財産と安全な暮らしを守る上で非常に大切になります。

侵入窃盗で最多!空き巣の無施錠による侵入割合は

のいぼうラボ イメージ

住宅への侵入窃ottoにおいて、犯人がどのような手口で侵入してくるかご存知でしょうか。多くの方はピッキングや窓ガラスを割るといった、専門的な技術を要する手口を想像するかもしれません。

しかし、驚くべきことに、最も多い侵入手段は私たちの日常に潜む「無施錠」、つまり鍵のかけ忘れなのです。

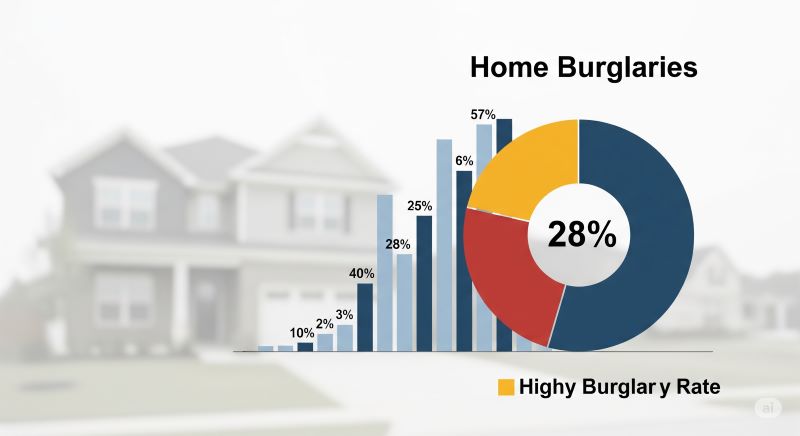

警察庁が発表した「令和5年の刑法犯に関する統計資料」によると、住宅対象侵入窃盗の侵入手段として最も多かったのは、一戸建て住宅・共同住宅(3階建て以下)ともに「無締り」でした。

具体的には、一戸建て住宅においては侵入窃盗の実に5割以上が無施錠の窓やドアから侵入されています。

この事実は、侵入犯が手間や時間をかけ、発覚のリスクを冒してまで特殊な技術を使うよりも、はるかに簡単で安全な「鍵のかかっていない家」を探し求めている現実を浮き彫りにしています。

侵入犯の視点に立つと、無施錠の家はまさに「理想的なターゲット」です。

侵入に時間がかからず、物音を立てる必要もありません。

これは犯人にとって、捕まるリスクを最小限に抑えられることを意味します。

私たちが油断しがちな、次のような場所が特に狙われやすいと言われています。

玄関や勝手口

「ゴミ出しだけだから」「少しコンビニに行くだけだから」といった、ほんの数分の油断が命取りになります。

浴室やトイレの小窓

換気のために開けたまま忘れがちな小窓は、面格子などが付いていなければ格好の侵入経路となります。

2階以上の窓やベランダ

「高い場所だから大丈夫」という思い込みは危険です。

雨どいやエアコンの室外機、物置などを足場にすれば、犯人は容易に2階へ到達できます。

犯人からすれば、鍵のかかっていない家は「どうぞ入ってください」と無言の許可を与えられているようなものです。

そのため、外出時はもちろん、在宅中であっても、使用していない部屋の窓やドアの施錠を徹底する習慣化が、防犯の基本中の基本と言えるのです。

最新統計から見る!空き巣に入られる確率は

のいぼうラボ イメージ

「実際に自分が空き巣の被害に遭う確率はどのくらいなのか」という点は、多くの方が気になるところでしょう。

しかし、結論から言うと、この確率を個人の状況に合わせて正確に算出することは、誰がいつ鍵をかけ忘れるかを予測できないため、現実的には不可能です。

数学的な「確率」を求めるには、全ての事象(例:日本全国の総施錠回数と総かけ忘れ回数など)を把握する必要がありますが、そのようなデータは存在しないためです。

しかし、公的なデータから社会全体のリスクの大きさを推し量り、自身の状況を客観的に見つめ直すことはできます。

警察庁の統計によると、2023年(令和5年)における住宅対象の侵入窃盗の認知件数は15,903件でした。

ここで言う「認知件数」とは、被害届の提出などにより警察が犯罪の発生を把握した件数を指します。つまり、被害に遭っても届け出がされていないケースを含めると、実際の被害はこれよりも多い可能性も否定できません。

この認知件数を、日本の総世帯数(2024年1月1日時点の住民基本台帳に基づく世帯数は約5,992万世帯)を基に単純計算すると、年間で約3,767世帯に1件の割合で被害が発生していることになります。

(出典:警察庁「令和5年の刑法犯に関する統計資料」、総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」)

この数値を「低い」と感じるか「高い」と感じるかは人それぞれかもしれません。

ただ、これはあくまで全国平均の参考値であり、この数字を鵜呑みにして安心するのは早計です。

なぜなら、空き巣のリスクは住んでいる地域や建物の状況によって大きく変動するからです。

地域の特性

周辺に公園や駐車場があり不特定多数の人が出入りする、あるいは逆に人通りが少なく死角が多い、といった環境はリスクが高まる傾向にあります。

建物の構造

塀や植木で見通しが悪い一戸建て、オートロックのない共同住宅、非常階段が外から見えにくい建物などは狙われやすくなります。

周辺の環境

街灯が少なく夜間に暗くなる場所や、地域住民同士の交流が希薄なエリアも注意が必要です。

長期的に見れば、侵入窃盗の認知件数は減少傾向にありますが、これは防犯カメラの普及や防犯意識の向上によるものであり、犯罪がなくなったわけではありません。

確かなのは、誰にとっても空き巣被害は決して他人事ではない、ということです。

平均値に惑わされず、ご自身の住環境の安全性を一度見直してみることが大切です。

実はあなただけじゃない。鍵を閉め忘れる割合とは

のいぼうラボ イメージ

外出後に「鍵を閉め忘れたかも」と強い不安に駆られるのは、決してあなただけが経験する特別なことではありません。

むしろ、多くの人が同じように施錠の確認を忘れた経験を持っていることが、いくつかの調査によって示唆されています。

例えば、スマートロックなどを手掛ける株式会社Photosynthが2024年1月に実施したアンケート調査では、自宅の鍵の閉め忘れに不安を感じた経験がある人は全体の約8割にものぼると報告されています。

(出典:PR TIMES「『Akerun入退室管理システム』のPhotosynth、『鍵の閉め忘れと不安に関する意識調査』を実施」

※調査結果は変更される可能性があるため、リンク先で最新情報をご確認ください)

このように、鍵の閉め忘れに関する不安は、多くの人が共有する普遍的な悩みと言えます。

では、なぜ毎日行っているはずの行動を忘れてしまうのでしょうか。

これは、脳の働きと深く関係しています。施錠のような日常的な行動は、脳がエネルギーを節約するために「自動化」して処理しています。

そのため、仕事で疲れていたり、時間に追われて急いでいたり、あるいは何か他の重要な考え事をしていたりすると、脳の注意はそちらに優先的に配分されます。

その結果、自動化された行動である施錠への意識が抜け落ちてしまうのです。

特に、以下のような状況では注意が散漫になりがちです。

ポイント

- 両手にたくさんの荷物を持っている時

- お子さんを急かして家を出る時

- スマートフォンで電話をしながら、または画面を見ながら家を出る時

- 旅行前など、普段と違う準備で頭がいっぱいの時

こうした状況を振り返ってみると、思い当たる節がある方も多いのではないでしょうか。

自分を「忘れっぽい」「注意散漫だ」と責める必要はありません。

これは人間の認知機能上、誰にでも起こりうる「ヒューマンエラー」なのです。

大切なのは、エラーが起こる可能性をゼロにしようとすることではなく、エラーが起きることを前提として、「忘れても大丈夫な仕組み」や「忘れに気づける工夫」を取り入れていくこと。この考え方が、効果的な対策へと繋がっていきます。

「鍵かけ忘れたかも」という強い不安の正体

のいぼうラボ イメージ

では、なぜ私たちは「鍵をかけ忘れたかもしれない」という、たった一つの考えにこれほど強く囚われてしまうのでしょうか。

仕事中も、友人と食事をしている最中も、頭の片隅から離れないこの不安の正体は、主に「被害への具体的な恐怖」と、「確認できないことへの本能的なストレス」という2つの要素に分解して考えることができます。

まず、第一の要素である「被害への恐怖」は、単に金品が盗まれるという財産的被害だけを指すのではありません。

それ以上に、見知らぬ誰かに自分だけの私的な空間、最も安全であるべきはずの自宅へ侵入されたという精神的なショックは計り知れません。「自分のベッドを見られたかもしれない」「クローゼットの中を物色されたかもしれない」といった想像は、強い嫌悪感や恐怖心に直結します。

ニュースなどで空き巣被害の実態を見聞きするたびに、その恐怖が自分ごととして刷り込まれ、施錠という行為の重要性が心に刻まれます。この「もしも現実に起きたら…」というリアルな恐怖が、不安の大きな原因となっているのです。

もう一つは、「確認できないこと自体がもたらすストレス」です。

一度家を出てしまうと、施錠したかどうかを確かめる術は、基本的には家に戻る以外にありません。

この「施錠したか、していないか」という不確かな状態が続くと、私たちの脳は大きなストレスを感じます。

これは、人間の脳が本能的に不確実性を嫌い、物事を白黒はっきりと確定させたいと願う性質を持つためです。

その結果、頭の中で「閉めたはず」「いや、閉めていないかも」という思考が延々とループし、他のことに集中できなくなってしまいます。

さらに、この思考のループは、不安を解消しようとする「確認行為」へと繋がりがちです。

しかし、一度確認しても「本当に大丈夫だっただろうか」と再び不安がよみがえることも少なくありません。

この二つの強力な要素が組み合わさることで、単なる心配事が日常生活のパフォーマンスを低下させるほどの「強い不安」へと増幅されてしまうのです。

家の鍵を閉め忘れたかもしれない時の対処法

のいぼうラボ イメージ

外出先で「あれ、家の鍵、閉め忘れたかもしれない…」と気づいた瞬間、心臓がドキッとし、冷や汗が出るような感覚に襲われるものです。

しかし、このような時こそ、一度深呼吸をしてパニックにならず冷静に行動することが大切です。

焦って不適切な判断をすると、仕事でミスをしたり、移動中に事故に遭ったりと、別のトラブルを引き起こしかねません。

状況によって最適な対処法は異なりますが、基本的な選択肢はいくつか考えられます。

ご自身の現在地、次の予定までの時間、利用できる手段などを客観的に整理し、最善の行動を選びましょう。

時間と距離が許すなら家に戻って確認する

最も確実で、何よりも精神的に安心できる方法は、家に戻って自分の目で施錠されているかを確認することです。

もし、家からそれほど離れておらず(例えば電車で30分以内など)、次の予定まで十分に時間があるのなら、漠然とした不安を抱え続けるよりも、一度戻ることを強くお勧めします。

家に戻るためには交通費や時間がかかりますが、それらを「安心料」と考えれば決して高いコストではありません。

万が一本当に鍵が開いていた場合のリスク(空き巣被害)を完全にゼロにできるだけでなく、「やっぱり閉まっていた」と確認できた時の安堵感は、その後の仕事や予定への集中力を取り戻させてくれます。

家族や信頼できる人に確認を依頼する

出張先や旅行中など、物理的にどうしても家に戻れない場合は、近くに住んでいる家族や、事情を話して合鍵を預けている信頼できる友人がいれば、代理で確認を依頼するのが次善の策となります。

ただし、この方法は相手の都合を最優先に考える必要があります。

「申し訳ないんだけど、急ぎじゃないから時間のある時で構わないので…」と、相手に負担をかけないような配慮ある伝え方が大切です。

また、確認してもらったら、必ず感謝の気持ちをしっかりと伝えましょう。

合鍵を預けるほどの信頼関係を損なわないためにも、マナーを守ることが重要です。

この方法は、あくまで相手の善意に頼るものであり、誰も頼れる人がいない場合には使えないという限界もあります。

スマートロックなどを導入して遠隔で確認・施錠する

鍵のかけ忘れに関する日々の不安から根本的に解放されたいのであれば、スマートロックの導入が最も効果的な解決策の一つと言えるでしょう。

近年では多くの製品が登場しており、スマートフォンと連携させることで、外出先からでも自宅の玄関の施錠状態をリアルタイムで確認できます。

そして、もし開いていた場合でも、アプリの操作一つで遠隔で施錠することが可能です。

さらに、製品によってはドアが閉まると自動で施錠してくれる「オートロック機能」や、誰がいつ鍵を開け閉めしたかの「履歴確認機能」も搭載されています。

これらは、かけ忘れ防止だけでなく、家族の帰宅確認など、より高度な安心を提供してくれます。

もちろん、導入には製品代や工事費といった初期投資が必要です。

また、賃貸物件の場合は、設置前に大家さんや管理会社の許可が必要になるケースもあるため、規約の確認が欠かせません。

しかし、日々の精神的なストレスから解放されるメリットは、非常に大きいと考えられます。

いずれにせよ、まずは落ち着いて自分の状況を把握し、どの対処法が今の自分にとって最も現実的で、かつ納得できるものなのかを冷静に判断することが重要です。

不安を解消!鍵かけ忘れと空き巣の確率を下げる具体的な対策

のいぼうラボ イメージ

この章では、鍵のかけ忘れに関する日々の不安を解消するための具体的な対策を解説します。

すぐに実践できる記憶術から、アパートやオートロックなど住まいの状況に応じた注意点、Q&Aサイトとの賢い付き合い方までを網羅的に紹介します。

ポイント

- すぐできる!鍵かけたか思い出す方法

- アパートでの鍵閉め忘れは管理会社に連絡

- 鍵かけ忘れにオートロックは万全なのか?

- 鍵かけ忘れや空き巣の確率に関する知恵袋でのQ&A

- まとめ:鍵かけ忘れと空き巣の確率を知り防犯意識を高めよう

すぐできる!鍵かけたか思い出す方法

のいぼうラボ イメージ

外出先で「鍵をかけたかな?」という不安に襲われた時、ただ闇雲に「思い出せ!」と念じても、記憶はなかなか蘇ってこないものです。

それは、施錠のような毎日の習慣的行動が、意識しないでもできる「自動化された行動」として脳に処理されているため、そもそも記憶として強く保存されていないことが多いからです。

そこで重要になるのが、施錠という行為に「記憶のフック(引っかかり)」を意図的に作る工夫です。

これは特別な道具がなくても、今日からすぐに実践できる方法です。

動作や感覚とセットで記憶する(アンカリング)

最も効果的なのは、施錠という動作に別のユニークな行動や感覚を紐づけておく「アンカリング」という手法です。

無意識の行動に、意識的な「一手間」を加えることで、その瞬間を脳に印象付けます。

例えば、以下のような自分なりのルールを決めておくのです。

触覚で確認

「鍵を閉めた後、必ずドアノブを一度ガチャリと引いて確認する」

声で確認

「鍵をガチャリと閉めたら、心の中や小声で『よし!ロック完了!』と声を出す」

視覚で確認

「鍵を閉めたら、玄関のドアに貼ったお気に入りのステッカーを指差す」

動作で確認

「鍵を閉めたら、その場で小さくガッツポーズをする」

この一連の動作をセットで記憶することで、後から「あの時、ガッツポーズした感覚はあっただろうか?」というように、具体的な感覚を手がかりに記憶を呼び覚ますきっかけになります。

家を出る際の行動をルーティン化する

家を出る際の行動を、毎回同じ順番で行う「ルーティン化」も非常に有効です。

「電気を消す→全ての窓の鍵を確認する→玄関の鍵を閉めてドアノブを引く」のように、一連の流れを体に覚え込ませます。

すると、この流れを一つでも飛ばしてしまった時に「何かやり忘れている気がする」という違和感を覚えやすくなり、かけ忘れの防止に繋がります。

記憶力に頼りたくない場合は、このルーティンを紙に書いて玄関に貼り、「出かける前チェックリスト」として活用するのも良いでしょう。

スマートフォンで証拠写真を撮る

現代ならではの確実な方法が、スマートフォンで「施錠した証拠」を撮影することです。

鍵を閉めた後の鍵穴や、ドアノブがしっかりロック位置にあることを写真に撮っておきます。

これなら、後で不安になった時に写真を見返すだけで、一瞬で事実確認ができて安心できます。

記憶に頼る必要が一切ない、非常に強力な方法です。

これらの方法は、施錠という無意識に行いがちな行動に、意識的な一手間を加えることで記憶に残りやすくするための工夫です。

いくつか試してみて、ご自身が「これなら続けられそう」と感じる方法を見つけることが、日々の不要な不安を大きく減らすための鍵となります。

アパートでの鍵閉め忘れは管理会社に連絡

のいぼうラボ イメージ

アパートやマンションなどの賃貸物件に住んでいて鍵をかけ忘れたかもしれない場合、最後の頼みの綱として管理会社や大家さんに連絡すべきか悩むかもしれません。

しかし、その前にまず理解しておくべき重要な点があります。

基本的には、管理会社が各部屋の合鍵を使って個人の依頼で施錠確認をしてくれるケースは極めて稀です。

これには明確な理由があります。

第一に、入居者のプライバシー保護の観点です。

たとえ善意であっても、本人の明確な許可なく私的な空間である住戸内に立ち入ることは、深刻なトラブルに発展しかねません。

第二に、管理会社が保管しているマスターキーや合鍵は、火災や大規模な水漏れといった、建物全体や他の居住者に被害が及ぶ可能性のある緊急事態のためにある、という管理責任上の理由です。

個人の戸締まり忘れは、この「緊急事態」には該当しないと判断されるのが一般的です。

しかし、連絡すること自体が全く無意味というわけではありません。

状況によっては、何らかの協力が得られる可能性もゼロではないからです。

例えば、数日間の旅行や出張などで長期間家を空ける際に閉め忘れた可能性がある場合、「鍵を閉め忘れたかもしれず、非常に不安に思っております。

つきましては、もし可能でしたら、今後の物件巡回の際に玄関ドアに不審な点がないか少し気にかけていただけませんでしょうか」といった形で、低姿勢に相談してみることはできます。

また、物件によっては提携しているセキュリティ会社があり、有償での駆けつけ確認サービスなどを案内してもらえる可能性も考えられます。

行動を起こす前に、まずは賃貸借契約書や入居のしおりを再確認し、「緊急時対応」や「管理規約」の項目に鍵の管理に関する記載がないか読んでみましょう。

その上で、どうしても不安が解消されない場合は、前述のような丁寧な言葉遣いで事情を正直に話し、あくまで「相談」という形で連絡してみるのが良いでしょう。

「代わりに閉めてほしい」という要求ではなく、協力やアドバイスを求める姿勢が大切です。

ただし、忘れてはならないのは、最終的な戸締まりの責任は入居者自身にあるという事実です。

管理会社は建物の維持管理を行う存在であり、個々の入居者の生活の安全を24時間保証するものではありません。

だからこそ、日々の自己防衛としての施錠習慣が何よりも重要になるのです。

鍵かけ忘れにオートロックは万全なのか?

のいぼうラボ イメージ

オートロック付きのマンションに住んでいると、「守られている」という安心感から、ついセキュリティ意識が緩みがちになることがありますが、これは非常に危険な考え方です。

「自分は大丈夫だろう」という無意識の思い込みが、かえって犯罪者に隙を与えることになりかねません。

オートロックはあくまで、不特定多数の人の自由な出入りを制限するための第一の関門であり、犯罪者の侵入を100%防ぐことを保証するものではないのです。

実際に、オートロックシステムにはいくつかの看過できない盲点が存在します。

共連れ(ともづれ)による侵入

最も古典的かつ効果的な侵入方法が「共連れ」です。

これは、他の居住者がエントランスの鍵を開けた際に、すぐ後ろから居住者を装って一緒に入ってきてしまう手口です。

宅配業者やデリバリーの配達員、清掃員などを巧妙に装うケースもあり、居住者側も「まさか犯罪者だとは思わず」ドアを閉めずに待ってあげてしまうなど、善意が悪用されやすいのが特徴です。

急いでいる時などは特に、後ろにいる人物まで注意が向きにくく、完全に防ぐのは極めて困難と言えます。

非常階段や他の侵入経路

侵入経路はエントランスだけとは限りません。

例えば、駐車場や駐輪場のフェンスを乗り越えたり、建物の裏手にあるゴミ置き場から侵入したりするケースもあります。

特に、1階や2階といった低層階は、塀や植木を足場にベランダから侵入されるリスクがあり、これは一戸建てと何ら変わりありません。

逆に、屋上からロープを垂らして最上階の部屋に侵入するという大胆な手口も存在するため、「高層階だから安全」とも言い切れないのです。

一度侵入されれば各戸は無防備

これがオートロックの最大の弱点とも言えます。

ひとたび建物内に侵入されてしまえば、そこはもう居住者しかいないプライベートな空間です。

外からの人目を気にする必要がなくなり、侵入犯にとっては、むしろ落ち着いて各住戸のドアを物色できる好都合な環境にすらなり得ます。

この状況で自室の玄関ドアが無施錠であれば、もはや鍵のない金庫も同然です。

空き巣にとっては、何の苦労もなく犯行に及べる絶好の機会となってしまいます。

実際に、オートロック付きのマンションでも空き巣被害は後を絶ちません。

オートロックがあるからと油断して自室の玄関の鍵をかけ忘れることは、自ら犯罪のターゲットになっているようなものです。

オートロックはあくまで「補助的」な防犯設備と捉え、最終的な安全は「自室の施錠」という二重ロックによって確保されると考えるべきです。

外出時はもちろん、在宅時でも玄関の施錠を徹底することが、大切な財産と安全な暮らしを守る上で何よりも大切です。

鍵かけ忘れや空き巣の確率に関する知恵袋でのQ&A

のいぼうラボ イメージ

Yahoo!知恵袋のようなQ&Aサイトを覗くと、「鍵をかけ忘れたかもしれません。空き巣に入られる確率は高いでしょうか?」といった投稿が、後を絶たないほど数多く見受けられます。

これは、多くの人々が同じ不安を抱え、専門家ではない誰かの身近な意見や共感を求めていることの証左と言えるでしょう。

不安な時、自分と同じような経験をした「仲間」を見つけることで、「自分だけがおかしいわけではない」と少しでも安心したいという心理が働くのです。

これらの投稿に対する回答の多くは、「何事もないことを祈ります」「大丈夫だとは思いますが、今後は気をつけてください」といった共感や励ましの言葉から、「万が一を考え、今すぐ家に戻って確認すべきです」という正論まで様々です。

中には、自身の体験談を交えて「私も忘れたことがあったけど、大丈夫でしたよ」といったアドバイスをする人もいます。

これらのやり取りは、不安な気持ちを誰かに聞いてもらいたいという心理的な側面と、他者のリアルな意見を手軽に参考にしたいという情報収集の側面を併せ持っています。

ただし、これらの情報を参考にする際には、極めて慎重な姿勢が求められます。

Q&Aサイトの情報は、必ずしも専門家による正確な回答とは限りません。

あくまで個人の意見や経験談の集まりであり、中には不正確な情報や、過度に楽観的・悲観的な意見も含まれる可能性があります。

特に注意したいのが、「自分は大丈夫だった」という成功体験です。

その人が無事だったのは、単に運が良かっただけかもしれません。

その幸運が、あなたの状況にも当てはまるとは限らないのです。

また、「〇〇の鍵ならピッキングされないから平気」といった誤った知識や、「私の地域は安全だから」といった根拠の薄い楽観論も散見されます。

ですから、Q&Aサイトを一つの参考として捉えるのは良いですが、その情報を鵜呑みにして自らの行動を決定するのは避けるべきです。

最終的な判断や防犯対策の立案は、多数の事例を統計的に分析している警察庁などの公的機関や、専門的な知見を持つセキュリティ専門会社が発信する、信頼性の高い情報に基づいて行うことが賢明です。

Q&Aサイトは「不安な気持ちを共有する場」と割り切り、具体的な対策は専門的な情報源から得るようにしましょう。

まとめ:鍵かけ忘れと空き巣の確率を知り防犯意識を高めよう

この記事では、鍵のかけ忘れが引き起こす空き巣のリスクについて、様々なデータや対策を交えて解説してきました。

最後に、本記事の重要なポイントをまとめます。

記事のポイント まとめです

- 空き巣は家主が不在の住宅を狙う窃盗犯罪である

- 侵入窃盗の最も多い手口は鍵のかけ忘れ(無施錠)

- 警察庁の統計では住宅侵入の半数近くが無施錠から発生

- 空き巣被害の確率はゼロではなく誰にでも起こりうるリスク

- 鍵の閉め忘れは多くの人が経験する一般的な悩み

- 不安の正体は被害への恐怖と確認できないストレス

- 閉め忘れた際は可能であれば戻って確認するのが最善策

- 施錠時に声出しや指差し確認をする習慣が有効

- 賃貸物件での閉め忘れはまず自分で対処するのが基本

- 管理会社への連絡は相談ベースで行う

- オートロックは万能ではなく共連れなどのリスクがある

- オートロックがあっても自室の施錠は必須

- 知恵袋などの情報は参考程度にとどめるのが賢明

- 防犯対策の基本は公的で信頼できる情報を基に判断する

- 日々の「鍵をかける」という小さな習慣が最大の防犯対策となる

【参考情報一覧】

- 警察庁 統計ページ: https://www.npa.go.jp/publications/statistics/safetylife/seikatsu.html

- 総務省 住民基本台帳に基づく人口・世帯数: https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.html

- PR TIMES (株式会社Photosynthの意識調査): https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000216.000011424.html

- 警察庁 住まいる防犯110番: https://www.npa.go.jp/safetylife/seianki26/

- 政府広報オンライン 防犯対策特集: https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201309/1.html

- 警視庁 侵入窃盗の防犯対策: https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/higai/akisu/akisu.html

- ALSOK 侵入窃盗の傾向と対策: https://www.alsok.co.jp/person/recommend/071/

- SECOM 防犯対策: https://www.secom.co.jp/crime/

- 建築研究所 防犯に関する研究情報: https://www.kenken.go.jp/

- 日本ロックセキュリティ協同組合: https://www.jalose.org/

/関連記事 「大切な我が家が、もし空き巣被害に遭ってしまったら…」そう考えると、多くの方が不安になるのではないでしょうか。 「空き巣は捕まらない」という話を耳にすることもあり、その不安はさらに大きく ... 続きを見る 「もしかして、空き巣…?」そう感じた時、いつ入られたか全くわからない状況は、大きな不安と恐怖を伴います。 そもそも空き巣って何ですか?という基本的な疑問から、空き巣に入られたか確認する方 ... 続きを見る 「ピンポーン」と鳴ったインターホン。「部屋を間違えました」と言われて、少し不審に思った経験はありませんか。 その訪問、本当にただの間違いでしょうか。 実は、部屋間違いインタ ... 続きを見る

関連記事なぜ空き巣は捕まらない?理由と手口、有効な対策を解説

関連記事空き巣にいつ入れたかわからない?初動と対策の完全ガイド

関連記事空き巣対策!「インターホン間違えました」は危険なサイン